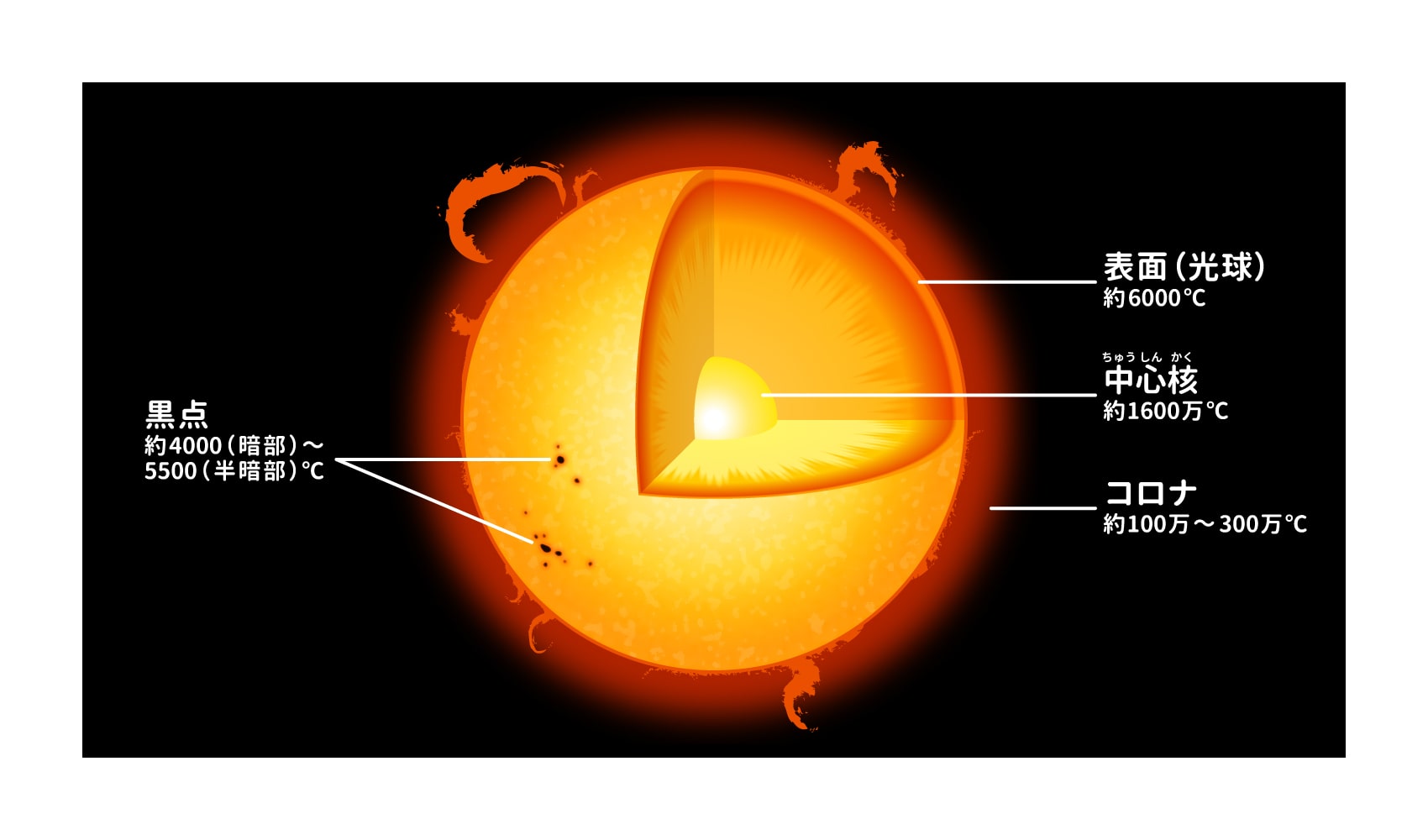

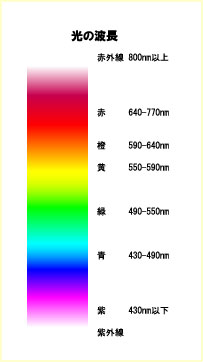

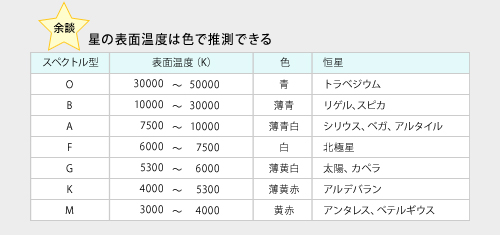

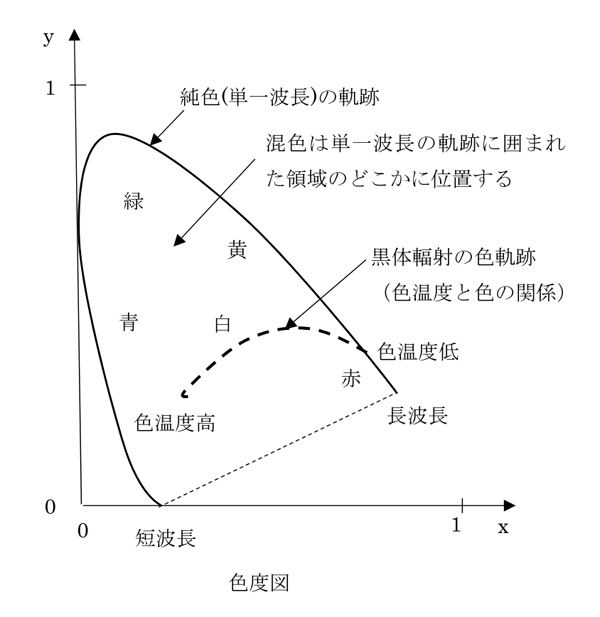

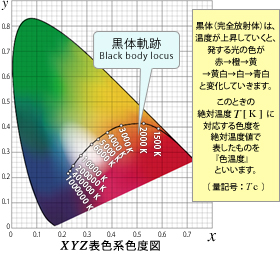

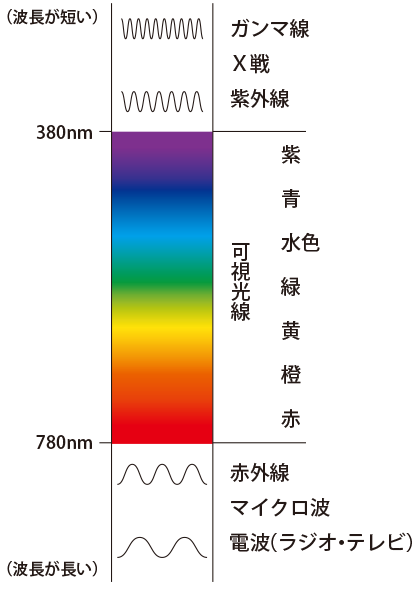

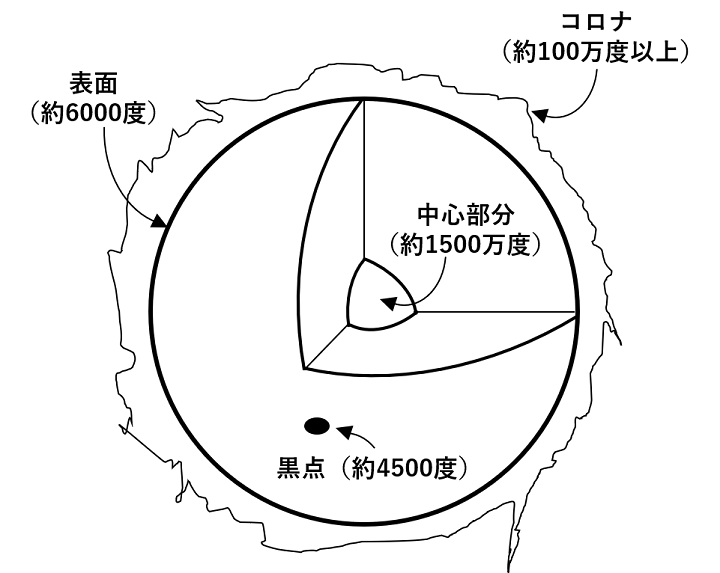

これは恒星の温度としては低すぎることもなく、かといって全然高すぎるわけでもないといった具合です。 温度が低い順に恒星の色は赤 → 橙 → 黄 → 白 → 青と見た目が変化していくのですが、黄色い見た目の太陽はまさに中間くらいの温度ですね。

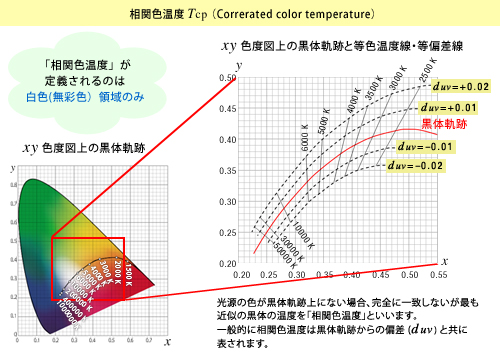

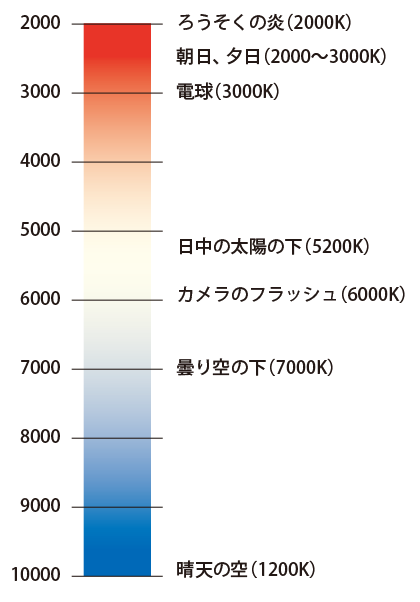

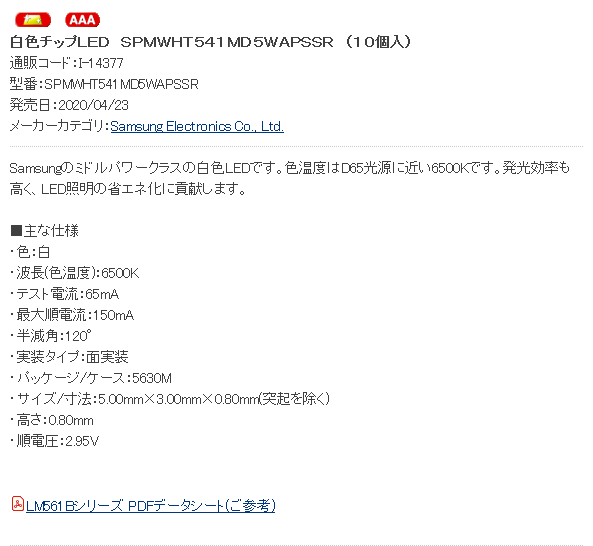

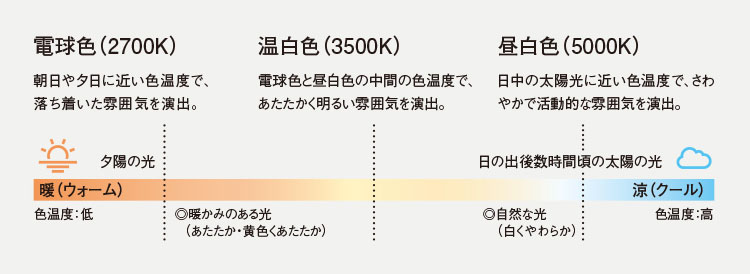

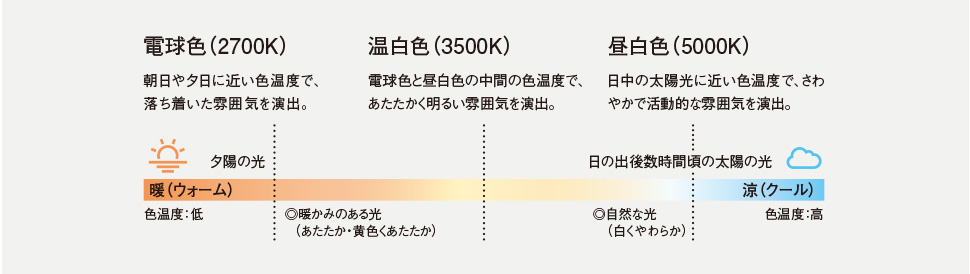

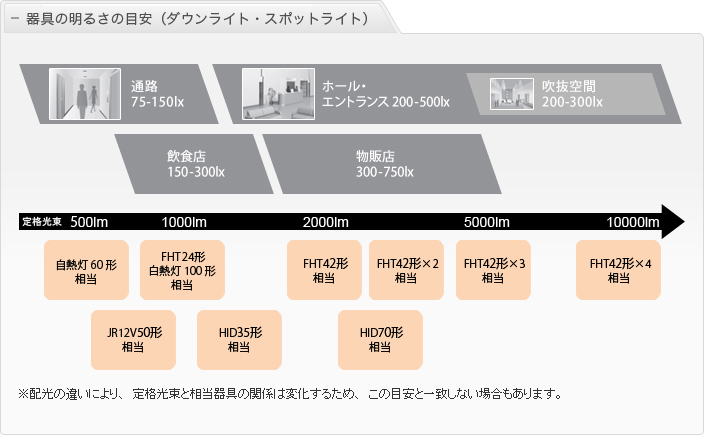

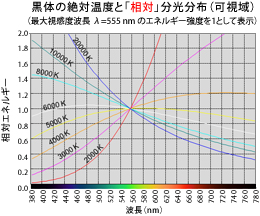

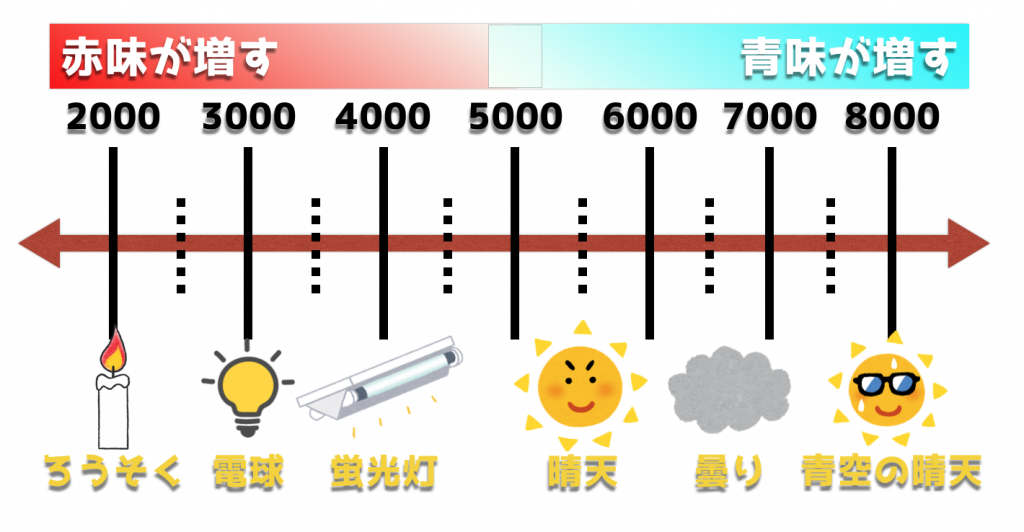

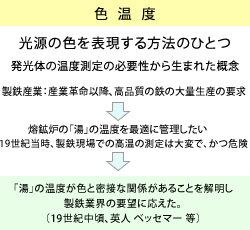

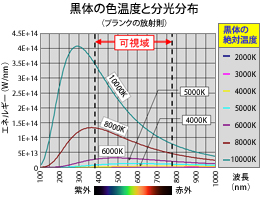

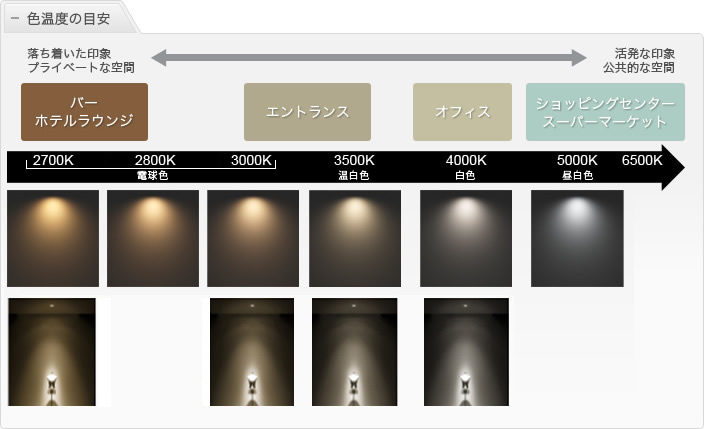

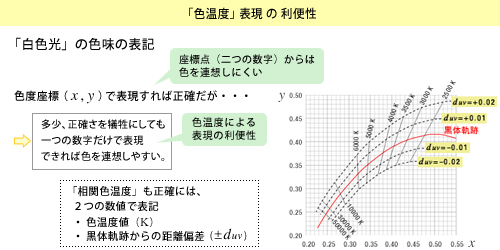

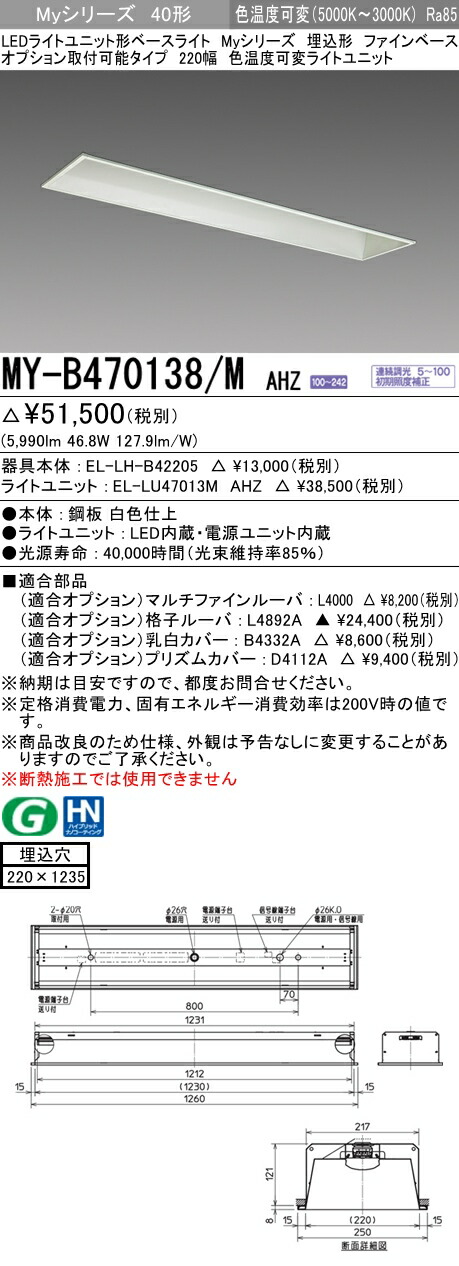

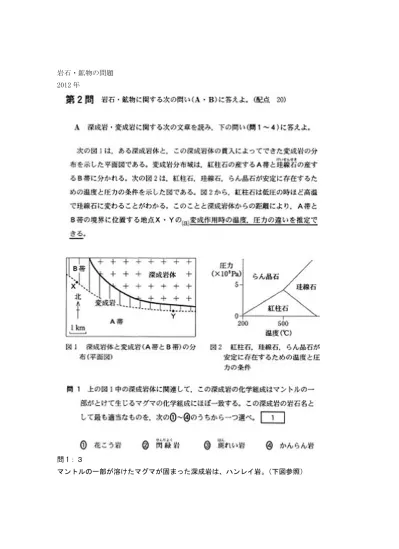

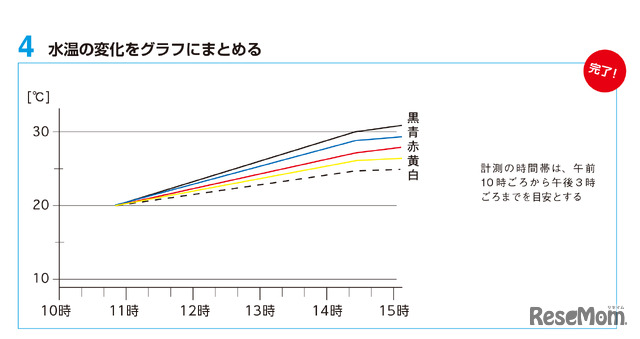

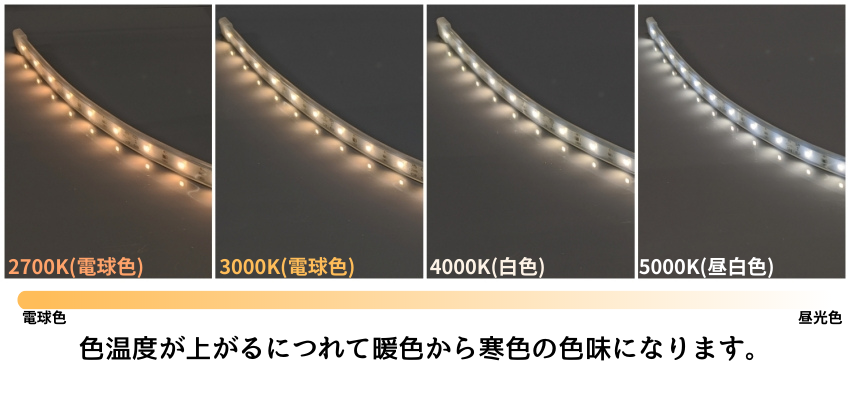

色温度 高い順-色温度を用いれば、黒体の分光分布とは全く違っ た人工光源の光色も表わすことができます。色温度が 高い光色は青白い光、色温度が低い光色は赤みの光 というように、ランプの光色を感覚的な色の変化に近 い形で表わすことができるのです。色温度が高くなると青っぽく写り、色温度が低くなると赤っぽく写る。 日中(午前10時~午後2時ごろ)の色温度は5,400~5,500Kで、ふつうのカラー フィルム はこれを基準にした デーライトタイプフィルム である。 一方、写真用電球の色温度は3,0Kで、これを基準にしたカラーフィルムが タングステンタイプフィルム だ。 また、 日の出 や日没直前の色温度は2,000K前後、ローソクの光

色温度 高い順のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  | |

「色温度 高い順」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

| ||

|  |  |

「色温度 高い順」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

|  |  |

「色温度 高い順」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

| ||

|  | |

「色温度 高い順」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

|  | |

「色温度 高い順」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  | |

「色温度 高い順」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

|  | |

「色温度 高い順」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「色温度 高い順」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |

ではなぜ、このような色の違いが生まれるのでしょう? 星の色と大きく関係しているのは、実は「表面温度」なんです。 表面温度が3000度くらいだと赤っぽく、6000度くらいだと黄色、2万度を超えると青白くなります。 暖色系の方が温度が高いような気もしますが、白や青っぽい方が温度は高いのです。 おすすめはオリオン座! 星座の中でも有名なオリオン座は、一つの星座の基礎から始める画質調整2 鴻池賢三 21年4月15日 0800 色温度を整えるだけで、映像の印象は大きく

Incoming Term: 色温度 高い順,

0 件のコメント:

コメントを投稿